シダムシ好きの皆さん、こんにちは! 先日、熊野灘で採集したカンムリシダムシDendrogaster jinshomaruaeを紹介しましたが、実は同じ論文中でヒメヒトデ属の一種とヤマトアカモンヒトデから見つかったシダムシ

投稿者: もりたき

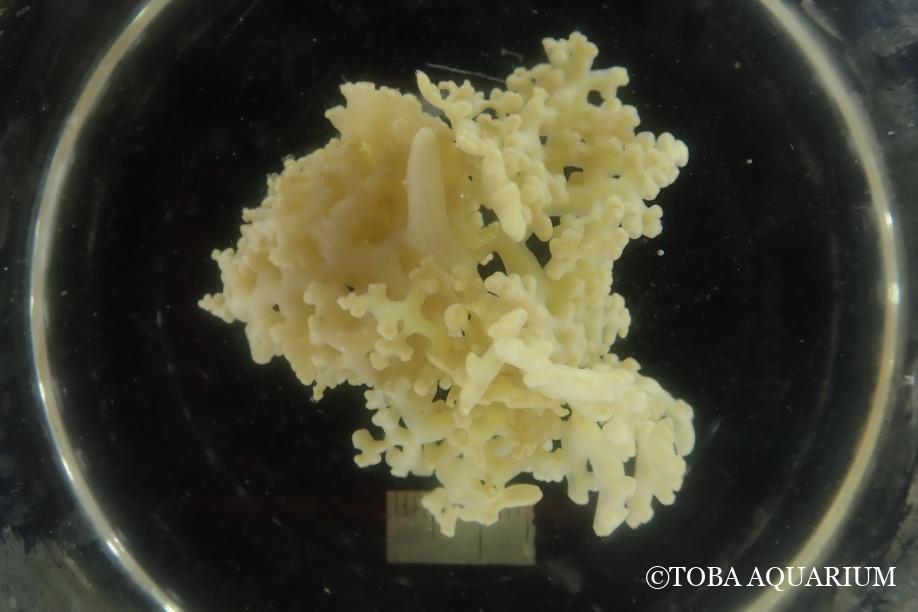

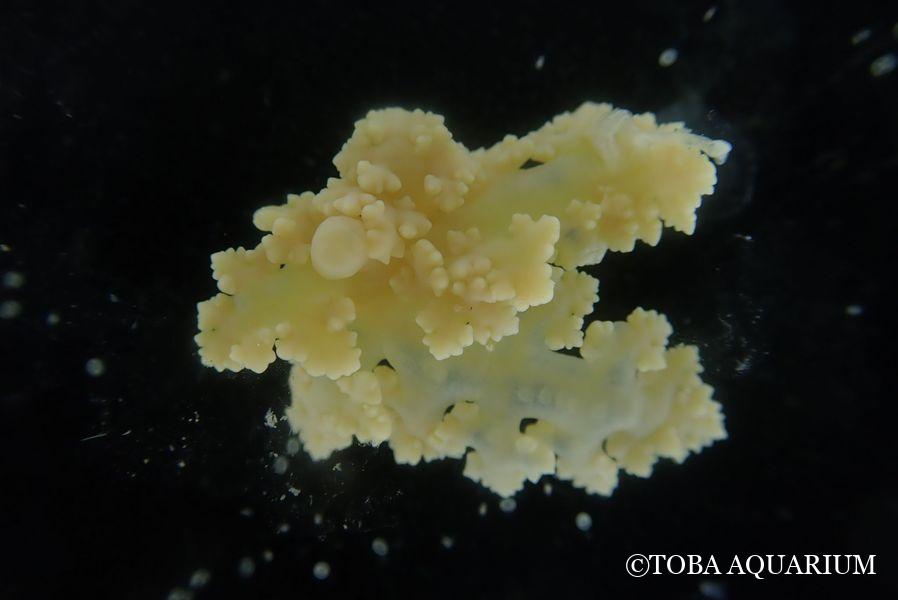

ヒトデが噴出する謎の液体

今回は昨年12月に三重県南伊勢町で採集されたオオフトトゲヒトデ属の一種に関する興味深い“事件”について紹介します。 このヒトデは自然界では専らカイメン(イシカイメン類)を食べているので、試しにチョコガタイシカイメンを与え

エポーレットシャークを展示しました

お正月からへんな生きもの研究所でエポーレットシャーク(和名マモンツキテンジクザメ)を公開しました。 このコは東京のサンシャイン水族館さんとの生物交換でやってきた個体で、去年生まれの男の子。全長はまだ15㎝ほどでしょうか(

ナマコがフタに付く理由

先日、新たな生物をいくつか導入しようと黄色いナマコ(Colochirus robustus)を業者を通じて搬入しました。こういった小型種はガシャポンのプラケースに個別に入れられて送られてくることが多いですね。 そして、ナ

新種のヨコエビ!ヤドカリヨコエビ

前回の飼育日記で2016年に熊野灘の水深200-300mから見つかったヨコエビ2種が新種記載されたと紹介しました。 2種目はイシクヨコエビ科のこちら。ヤドカリヨコエビ Isaea concinnoidesです。体長4.8

新種のヨコエビ!ヤドカリタテソコエビ

2016年に熊野灘の水深200-300mから見つかったヨコエビ2種が新種記載されました!ヤドカリタテソコエビ Metopelloides lowryi とヤドカリヨコエビ Isaea concinnoides の2種です

鳥羽で獲れたアカイセエビ

先日、鳥羽の国崎漁協から「きれいなイセエビが獲れた」と連絡が入り、ニシキエビかゴシキエビあたりかと思いつつ受け取りに向かうと…そこにいたのは妙に色鮮やかなカノコイセエビ…? いや、これは普通のカノコじゃないな…と違和感が

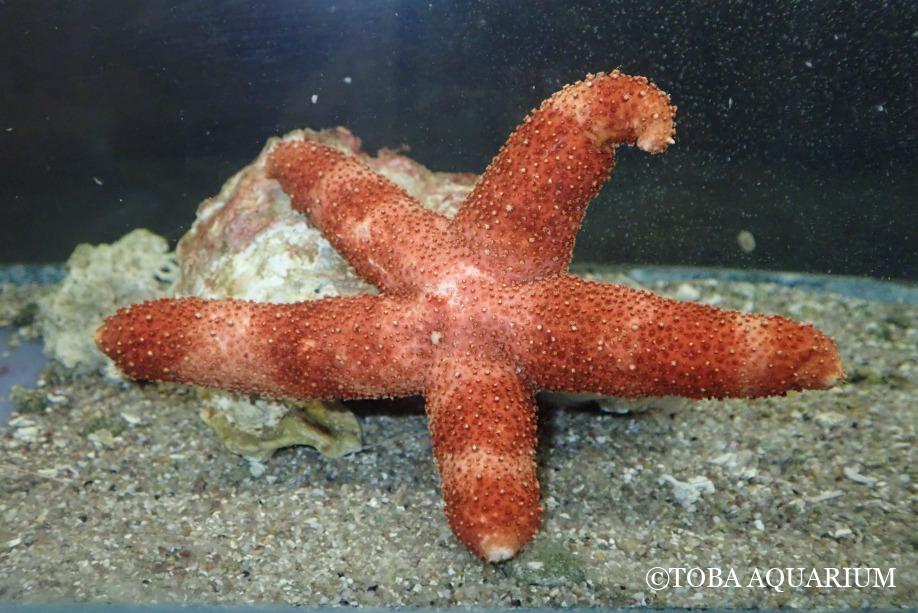

あまり見かけないウニとヒトデ

飼育生物種類数日本一(1200種)の鳥羽水族館!今回も新しいメンバーがやってきました。 本日紹介するのは三重県内ではあまり見かけないウニとヒトデです。 まずこちらはトックリガンガゼモドキ。 本種は一般的に紀伊半島以南に分

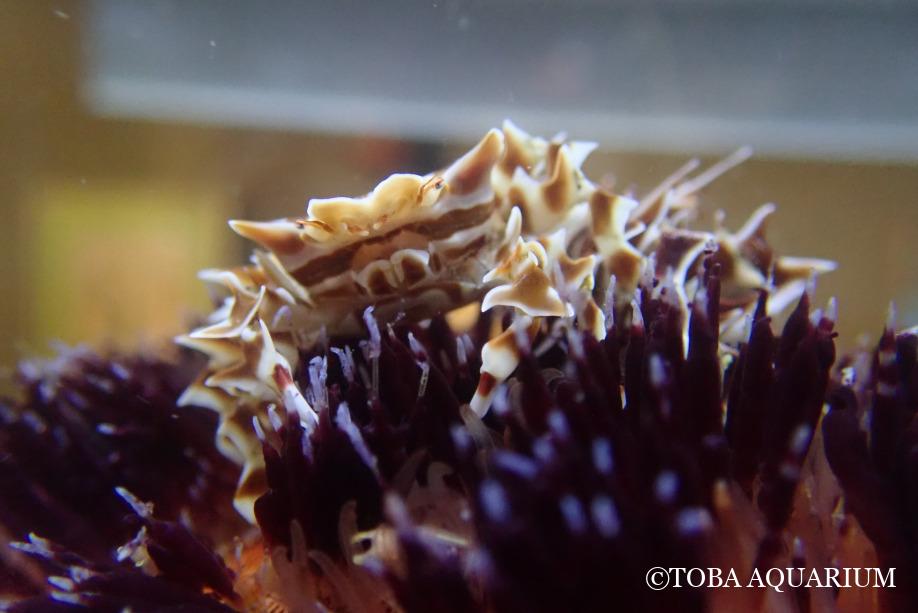

ゼブラガニを展示しました

いつもお世話になっている菅島の漁師さん(幸進丸)から、久しぶりにゼブラガニをいただきました。 さっそくへんな生きもの研究所で展示開始です。 このゼブラガニはイイジマフクロウニやラッパウニなどに共生してその棘や管足を刈り取